(1/4)1970年代の通信販売

はじめに

1990年にJADMAより発行した『通信販売業界の軌跡』(絶版)より、1970年代の通信販売についての記録をサイト上に再掲する。

70年代の時代背景

大阪で日本万国博覧会が開かれ、1970年の幕が開けた。1964年の東京オリンピックとともに、単なる一大イベントであるばかりでなく、社会、経済等に大きな波及効果があった。その後、ドルショックを経て、73年にはオイルショックがおこり、高度経済成長期から安定成長期へと移行した。また、田中前首相が逮捕されたロッキード事件が発生した、その後78年には、第二次オイルショックが発生した。

一方、小売業の動向を見ると、1970年の小売業計の年間販売額は21兆7734億円であったものが79年には、73兆5644億円になり、3.38倍になった。これは、前述のオイルショックなどによる物価上昇分が含まれている。

70年代の小売業における重要な事項としては、1973年に大店法(大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律)が制定された(74年施行)ことがあげられよう。同法は78年に改正され、1990年3月現在、日米構造協議でその運用等が俎上にのせられているが後述するように、小売業が無店舗販売へ注目する一つの契機となっている。74年には、コンビニエンスストアが登場し、その後、80年代に入って急成長をとげる萌芽となった。

70年代の通信販売業界

(1)通信販売の売上高

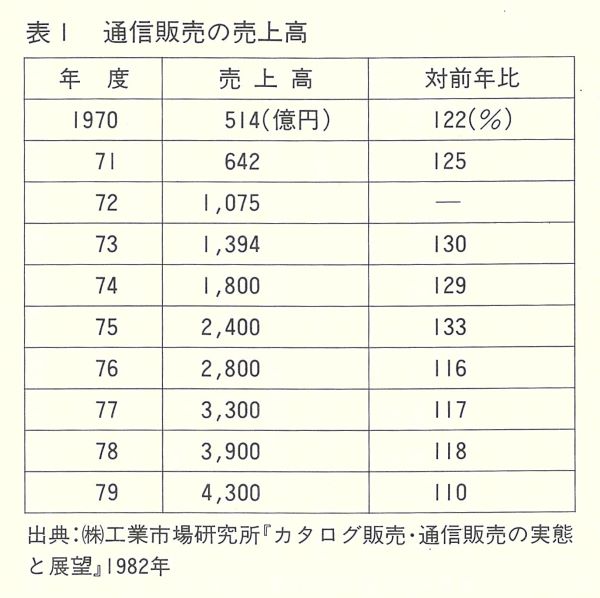

通信販売の売上高は、「商業統計」によるものは1988年より、(社)日本通信販売協会によるものは、1984年からで、70年代の数値は、(株)工業市場研究所の推計値が、およそ唯一のものとなっている(表1参照)。

1970年には、514億円の通信販売売上高は、1972年からカタログ販売の売上高が加えられたとはいえ、79年には4,300億円となり、70年代を通じて、8.36倍となった。対前年比は、70年代の前半が後半に比べて高くなっている。

(2)売上高上位企業の動き

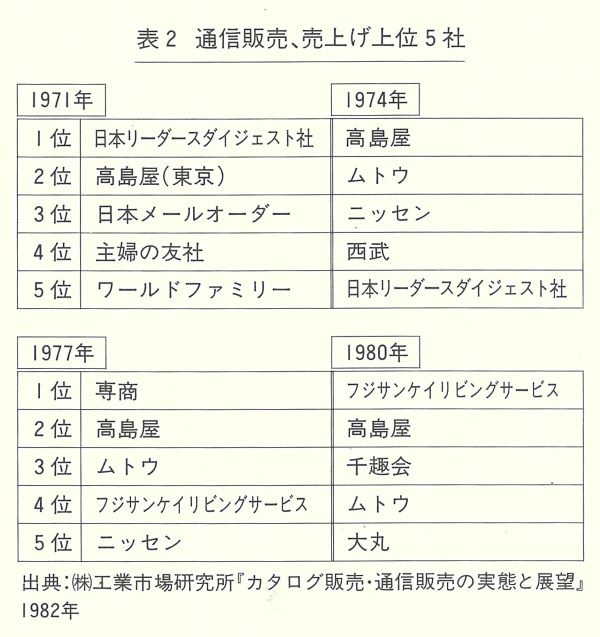

通信販売を行っている企業の売上高の上位をみると各年度で次のように推移している。

これらを見ると、70年代の初めは、日本の通販、ダイレクト・マーケティングの先駆企業である日本リーダーズ・ダイジェスト社が第一位であった。その後、70年代を通じて順位が低下していった。通信販売専業会社で、三社ある上場企業のうち、ムトウ、ニッセンが74年のランキングに入り、千趣会は80年のランキングに入っている。テレビを利用した通信販売をはじめた、フジサンケイリビングサービスは77年にランキング入りし、80年には第一位となった。77年に専商が第一位になっているが、同社は70年代に入ってから設立され、79年末には会社更生法の適用をうけることとなり、ごく一時期の急成長であった。