(1/2)広告適正化委員会 通販広告表現の評価検証

はじめに

JADMAの第三者委員会である広告適正化委員会では、通信販売におけるトラブルの防止や広告表現の改善を目的として、2012年度から毎年広告調査を実施している。2024年度は、一般消費者の目線に立ちサンプル調査を実施した。

調査概要

調査対象エリアは、昨年と同様、関東およびその周辺エリア7都県とし、人口構成等に応じて31名の調査員の配置を設定した(群馬県1名、埼玉県2名、千葉県3名、東京都16名、神奈川県7名、新潟県1名、長野県1名)。調査期間は、2024年10月7日から同月20日までの2週間とした。調査にあたっては、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会の協力のもと、消費生活アドバイザー等の資格を有する一般消費者の中から調査員を選定した。

調査では、①調査員本人とその協力者の合計3名1組が調査期間で触れたすべての通信販売に関する広告のうち、②調査員が法令順守や消費者保護の観点から問題ありと考えた広告を10件程度ずつ選定した。その結果、①31名の調査員から合計1193件の広告サンプルを収集し、②調査員が問題ありと考えた広告として301件を選定した。

調査結果

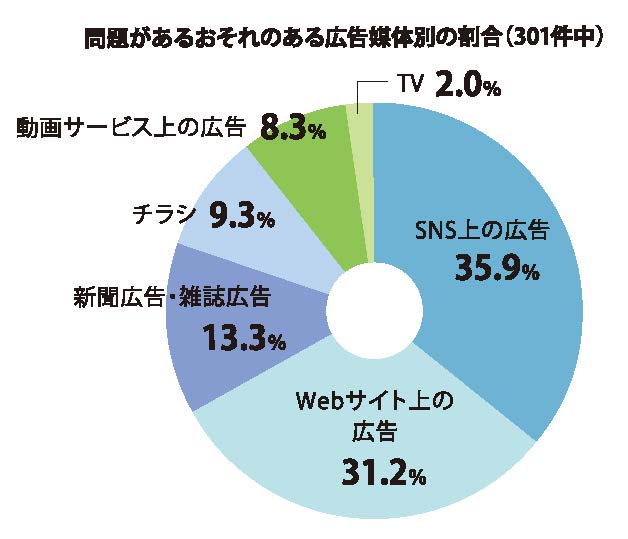

問題があるおそれのある広告を媒体分類別に見ると、「SNS上の広告」が全体の35.9%を、「Webサイト上の広告」が31.2%を、「新聞広告・雑誌広告」が13.3%を、「チラシ」が9.3%を占めている。「チラシ」や「新聞広告」などの印刷媒体の割合の合計が22.6%である一方、「Webサイト上の広告」や「SNS上の広告」、「動画サービス上の広告」といったインターネット媒体の割合の合計が75.4%となり、印刷媒体を大きく上回る結果となった。

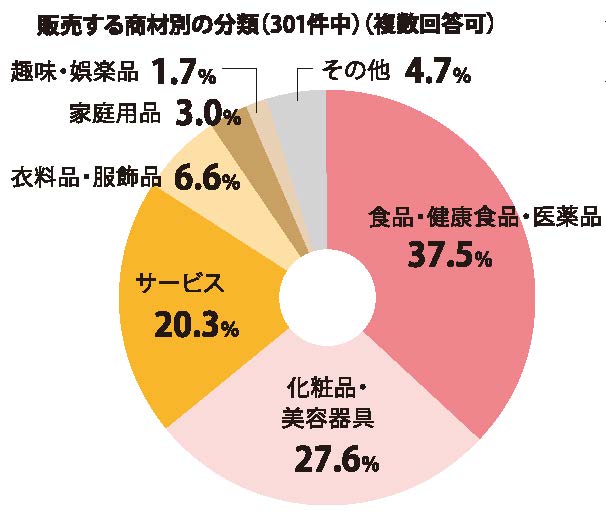

問題があるおそれのある広告を商品分類別に見ると、「食品・健康食品・医薬品」が全体の37.5%を、「化粧品・美容器具」が全体の27.6%を占めている。具体的には、食品系では子どもの身体的成長をうたうような食品や痩身効果を訴求するダイエット食品・飲料等の広告が多くみられた。化粧品では、育毛剤や歯を白くする歯磨き粉、肌のシミを除去する効果をうたったクリーム等の化粧品や医薬部外品の広告が目立つ結果となった。続いて、「サービス」が20.3%を占めており、投資に関する情報サービス、エステ施術、美容クリニック等に加え、副業紹介や退職代行、衣料品等のレンタルサービス等の広告が見られた。

問題があるおそれのある広告について、調査員が問題があると考えた理由を分類別に見てみると、「誇大な性能・効能効果表現」が62.5%と最も多く、「あいまいな取引条件」が42.9%、「せん情的な広告内容」が41.5%となった。

特に、食品(健康食品を含む)・化粧品分野において、「効果実証」のような有効性を誇張するような表現や、医薬品ではないにもかかわらず医薬品的な過剰な効果を訴求する等、合理的に考えられる性能や効果を著しく逸脱した表現が目立った。通販事業者には、景表法のみならず、健増法や薬機法等の関連法令についても遵守しているか、表現の確認を求めたい。

また、「不明瞭な商品内容」については39.2%、「不当な二重価格」は22.9%を占めている。調査員からは、商品・サービスに含まれるものの内容(受講料、プラン料金等)が広告に明示されておらず不明確である点や、比較対象価格と値引き後の価格差が過大であること、また比較対象価格の根拠が不明な点などの指摘が多く寄せられた。

「不当な販売方法」は19.3%を占めた。具体的には、「返金保証」のサービスを設けていながら未使用・未開封を条件としたものや商品の到着後数日以内に申出を行う必要があり十分な猶予期間が設定されていない等、消費者の予期しない契約条件の広告が散見された。